|

Patrimonio arquitectónico religioso

de San Juan

Patrimonio arquitectónico religioso

de San Juan

Los templos de la

memoria

|

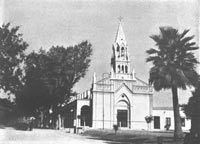

| Convento de Santo Domingo |

|

Investigadores de la Facultad

de Arquitectura, Urbanismo y Diseño de la UNSJ indagaron

en la historia de los edificios religiosos de San Juan en

el período 1562-1944. Aquí desarrollan sus conclusiones,

verdaderos hallazgos para reforzar la identidad y la memoria

colectiva locales.

La presencia en San Juan de las comunidades

de órdenes religiosas data de la administración

colonial española, cuya labor espiritual, educacional

y social se materializó en esta provincia en conjuntos

arquitectónicos de relevancia urbana. En ellos se evidenciaba

la sabiduría en las resoluciones formales, con recursos

tecnológicos y mano de obra local, mixturados con influencias

de los estilos imperantes en su época de construcción

en los países centrales, como así también

el enriquecimiento de los interiores con piezas de artistas

y artesanos nacionales y extranjeros.

En muchos casos estos establecimientos religiosos han constituido

el origen de asentamientos poblacionales, manteniéndose

algunos de ellos en la actualidad en los sitios originales

y en otros casos en las cercanías de la ubicación

primitiva, conformando la traza urbana actual.

|

Capilla

del Colegio

Santa Rosa de Lima |

|

La historia de la organización

de la América española constituyó inicialmente

un conjunto de centros urbanos con funciones claramente definidas

que se fueron complementando a medida que se ocupaba y explotaba

el territorio.

La ciudad de San Juan no fue ajena a esto, y es así

que se conformó a partir de la cuadrícula fundacional

y alrededor de la plaza principal con su iglesia, cabildo

y otros edificios con funciones específicas.

El proyecto denominado Patrimonio Arquitectónico Religioso

de San Juan (1562-1944), desarrollado en 2003-2005 en el IDIS

–Instituto de Teoría, Historia y Crítica

del Diseño- de la FAUD de la UNSJ, aborda el tema de

los edificios religiosos, cuya importancia reside en que se

trata de patrimonio intangible desaparecido no sólo

por el paso del tiempo, sino por efecto de los agentes climatológicos

y tectónicos que afectaron nuestra provincia y por

la acción del hombre, que degrada y destruye el patrimonio.

Recobrar el patrimonio

|

| Iglesia

de Los Desamparados |

|

Iglesia

de La Merced |

|

El punto de partida es el reconocimiento

del propio pasado, las identidades regionales compartidas

en una cultura común y, en la escala local, además

de aquella pertenencia, encontrar los rasgos propios que definen

la idiosincrasia particular. Rescatar tales rasgos comunes

y particulares implica asimismo recobrar el patrimonio tangible

físico, ambiental, paisajístico y, en este caso

-fundamentalmente-, el patrimonio desaparecido: teorías,

historias y modelos proyectuales, base de la memoria colectiva

y por consiguiente soporte para un mejor desarrollo futuro.

Fundación de la Ciudad

de San Juan

La ciudad de San Juan fue fundada por

el capitán Juan Jufré el 13 de junio de 1562,

en el Valle de Catalve, provincia llamada de Tucuma, Caria

o Carigasta, en la nación de los indios Huarpes.

A la nueva ciudad se le dio el nombre de San Juan de la Frontera

en honor del Santo Patrono del fundador. También recibió

la denominación de San Juan del Pico.

La traza de la ciudad constaba de veinticinco manzanas, destinada

la del centro para la plaza, otra para la iglesia mayor, ermita

de Santa Ana, el edificio del cabildo y otras respectivamente

para convento de Santo Domingo, San Francisco y de la Merced,

una para hospitales de los españoles y de naturales,

y las restantes fueron repartidas entre los pobladores.

Con posterioridad, y a causa de la inundación, fue

trasladada 25 cuadras hacia el Sur, ubicación que conserva

hasta la actualidad.

Las Órdenes Religiosas, Parroquias y Oratorios

|

| Iglesia

de Concepción |

|

Capilla

de las Hermanas Franciscanas |

|

Durante el periodo que va desde 1551 a

1810, San Juan cobijó a Dominicos, Agustinos, Mercedarios,

Hospitalarios de San Juan de Dios, y Jesuitas. Estos últimos

no alcanzaron esta fecha debido a que fueron expulsados de

Cuyo en septiembre de 1767.

Entre 1776 y 1810, periodo correspondiente a la época

virreinal, no hubo cambios, manteniéndose las mismas

parroquias sin aumentar su número. Esto se debió

a las características geográficas de la región

como a la dificultad en la captación de agua que impidió

la aparición de nuevas villas o poblados. Sin embargo,

la propagación de la fe y la obra catequística

continuó gracias al tesón de los doctrineros

y de las misiones regulares.

Las cuatro primeras órdenes prosiguieron su benéfica

acción religiosa y moral en la segunda mitad del siglo

XVIII y comienzos del XIX. Se sumaron a estas tareas actividades

docentes y de caridad.

En el siglo XIX se mantenían en San Juan casi todas

las órdenes religiosas establecidas en Chile y en el

Río de la Plata en los siglos XVI y XVIII.

La compañía de Jesús, expulsada de España

y sus dominios por Carlos III en 1767, se retira de San Juan

en septiembre de ese mismo año.

La orden de la Merced, establecida a comienzos del siglo XVII

en las tres capitales cuyanas, se retira de San Luis en 1675;

mientras que la de San Francisco fue levantada en 1770 de

San Juan.

Únicamente la Orden de Predicadores o de Santo Domingo,

la primera en llegar a Cuyo, permaneció en las tres

comandancias de armas hasta 1810.

Durante 1834, las órdenes religiosas también

habían modificado su organización con respecto

a 1810. Es así que cuando se crea el obispado de Cuyo

subsistían en San Juan las órdenes de los Predicadores

o Santo Domingo, de la Merced, de San Agustín, de San

Francisco y de Hospitalarios de San Juan de Dios. De esta

última los registros datan de 1820.

Los edificios

| equipo

Autores del proyecto

Arquitectos

Marcelo Soria, Ana Tamagnini

y Viviana Galdeano

Equipo

de proyecto

Director:

Arq. Marcelo SORIA

Co-Director:

Arq. Nello RAFFO

Integrantes: Arquitectas Ana TAMAGNINI y Viviana

GALDEANO;

prof. Daniel ARIAS; Diseñadora Industrial

Natalia SEVILLA Adscripta: Arq. Norma MUT Asesora:

Profesora Leonor SCARZO

Agradecimientos:

Juan Carlos Bataller, Arq. Adriana Potensoni,

Nello Raffo

Diario de Cuyo |

|

Como es sabido, los enterratorios acostumbraban

a estar ubicados en las mismas iglesias, como en la de San

José, La Merced y Santa Ana; costumbre que es abandonada

en 1837 cuando se construye el Cementerio.

La Catedral, sencilla pero hermosa de líneas románicas

construida por los Jesuitas (1712), es el antiguo templo de

San José de la Compañía de Jesús,

transformado en Iglesia Matriz, con asiento en la parroquia

de la ciudad (1775); elevado a dignidad catedralicia al crearse

el Obispado de Cuyo en 1834.

Los templos de Santo Domingo y la Merced mantuvieron la misma

ubicación que la de sus respectivas órdenes

después del traslado que sufrió la ciudad por

la inundación de 1593, manteniéndose incólume

ante temblores e inundaciones. El templo de la Merced fue

refaccionado por lo Jesuitas durante su fugaz regreso (1840-42).

La iglesia de San Agustín, contigua al convento de

los Agustinos, se derrumbó en la inundación

de 1833, comenzando a ser reconstruida lentamente en el mismo

lugar, calle Buenos Aires, Salta, Mitre y Rawson, actuales

Mitre y Entre Ríos, por el último prior de dicho

convento, Fray Antonio Gil de Oliva.

No tuvo la misma suerte la Iglesia de Santa Ana, que había

nacido con la ciudad, ubicada frente a la plaza principal,

siendo en sus comienzos Iglesia Matriz, parroquia, subparroquia

después de erigido en parroquia de San José

el templo de los Jesuitas, arrasada para siempre por la terrible

inundación.

La Iglesia de San Clemente (Santa Fe y Gral. Acha), si bien

sobrevivió a la inundación de 1833, fue demolida

por su vejez y estado ruinoso durante la gobernación

de Sarmiento (1863).

La capilla de Dolores, que empezaba a construirse por mandato

del Obispo Achával bajo la supervisión del presbítero

Cristóbal Cavalli, estaba ubicada en los límites

de la ciudad colonial, contigua a la plaza Aberastain, en

las calles Rivadavia esquina Caseros.

Completa esta lista de templos antiguos el de San Pantaleón,

ubicado en la calle ancha del Norte y calle San Pantaleón

(actuales 25 de Mayo y Mendoza), que también sobrevivió

a la gran inundación de 1833.

Las viviendas, como se dijo anteriormente, ubicadas en manzanas

alrededor de la plaza principal, eran de una arquitectura

austera y de escasa ornamentación salvo honrosas excepciones.

|