www.revisionistas.com.ar

Durante décadas la visión liberal asoció a los caudillos con la barbarie, representándolos como líderes violentos y retrógrados. Sin embargo, los caudillos fueron elegidos por las legislaturas provinciales como gobernadores. Nazario Benavides, quien fue encarcelado y asesinado el 23 de octubre de 1858, fue uno de ellos.

Por Maximiliano Martínez (*)

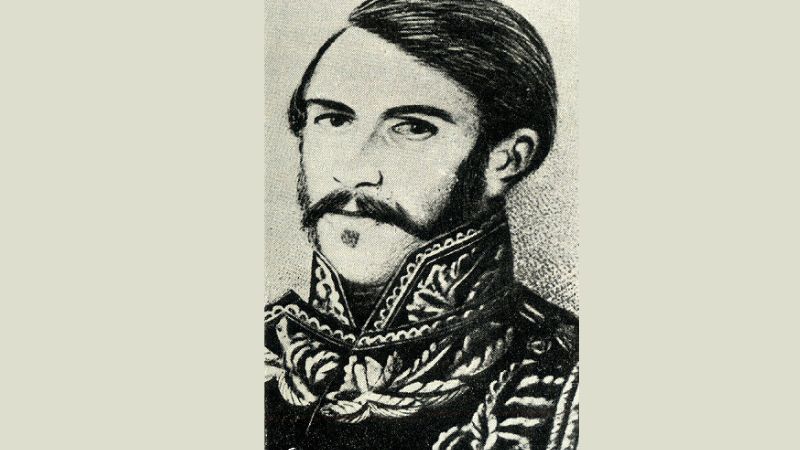

Nazario Benavides nació el 28 de julio de 1802 en el barrio de Concepción, en la ciudad de San Juan. Su familia poseía una finca próxima a la actual plaza de Concepción, dedicada a la cría y comercialización de ganado. Estaba vinculada al comercio con Chile y con el Alto Perú, lo que revela la inserción de los Benavídez en las redes mercantiles regionales de la época.

En su juventud, Nazario contrajo matrimonio con una mujer perteneciente a la alta sociedad sanjuanina, Telesfora Borrego Cano. Su padrino de bodas fue Facundo Quiroga, vínculo que lo orientó políticamente hacia el federalismo. Su carrera política se consolidó luego de la Batalla de Angaco, tras la cual se convirtió en el líder más influyente del oeste de la Confederación.

Relación con Sarmiento y relevancia nacional

Benavides tuvo un papel determinante en el destino de Domingo Faustino Sarmiento. Durante el exilio de este último en Chile, Rosas ordenó su ejecución; sin embargo, Benavídez intercedió y permitió su salida del territorio provincial. Este gesto fue decisivo para la supervivencia del futuro presidente. Años más tarde, Sarmiento reconocería públicamente la figura de Benavídez otorgando una pensión a su viuda en reconocimiento por los servicios prestados de su esposo como gobernador y comandante militar del oeste.

Benavides fue un hombre cercano a Juan Manuel de Rosas, participó en las dos Campañas del Desierto y en la lucha contra el Chacho Peñaloza, estuvo próximo a intervenir en la batalla de Caseros, lo que lo mostró cercano a Urquiza, y desempeñó un papel relevante en los procesos políticos que desembocaron en la Constitución Nacional de 1853.

Gobierno y liderazgo político

Accedió al poder gracias a su prestigio personal, su carisma y su estrecha relación con Facundo Quiroga. Gobernó la provincia de San Juan entre 1836 y 1857, convirtiéndose en el mandatario con mayor permanencia en el cargo en la historia provincial.

El historiador Tulio Halperin Donghi, en su obra Revolución y Guerra, lo ubica entre las figuras más relevantes del interior, equiparándolo con Quiroga o Urquiza. Si bien su importancia no ha sido abordada en profundidad por la historiografía sanjuanina, en el contexto de la Confederación su influencia fue decisiva.

Durante décadas la visión liberal —influenciada por Sarmiento— asoció a los caudillos con la barbarie, representándolos como líderes violentos y retrógrados. Sin embargo, investigaciones posteriores demostraron que los caudillos, incluido Benavides, fueron elegidos por las legislaturas provinciales como gobernadores (Güemes, Artigas, Ramírez, López, Ibarra, Bustos, Lucero, Rosas, etc.), lo que legitimaba institucionalmente su autoridad en el momento que les tocó vivir. En ellos recaía la soberanía de las provincias que conformaban la Confederación antes de la organización nacional de 1853.

En este sentido, los “pactos preexistentes” mencionados en el Preámbulo de la Constitución Nacional de 1853 remiten, en gran medida, a los acuerdos y consensos políticos sostenidos por esos líderes federales.

Obras y transformaciones en San Juan

Entre los logros más significativos de su gestión se destaca la “domesticación del agua”, proceso clave para el desarrollo agrícola de San Juan. En una provincia desértica, las crecientes estivales solían arrasar con los cultivos y los poblados. Benavides impulsó la construcción del primer dique en la zona del actual partidor San Emiliano, logrando controlar el cauce del río y garantizando así la expansión de la agricultura y la vitivinicultura.

El manejo del agua generó una nueva estructura de poder local: quienes controlaban su distribución adquirieron poder político y económico. Este fenómeno anticipó las disputas que marcarían, en parte, el declive de Benavídez y, posteriormente, los conflictos durante el gobierno de Sarmiento en 1861.

Los conflictos con los unitarios (liberales) y su muerte

Benavídez demostró una notable habilidad política para mantener la estabilidad regional. Luego de la Batalla de Rodeo del Medio (24 de septiembre de 1841, combate entre el ejército federal de Ángel Pacheco y el unitario de Gregorio Aráoz de Lamadrid, que dio la victoria definitiva al federalismo por una década), se consolidó como jefe de la Coalición del Oeste junto al gobernador de San Luis, Lucero, conformando un bloque que integraba a San Juan, Mendoza y San Luis, provincias que lograron mantenerse al margen de las luchas civiles del resto del país.

Sin embargo, tras la sanción de la Constitución de 1853 y la reorganización del poder en torno al Partido Liberal, surgieron tensiones que desembocaron en su caída. Acusado de sedición por el gobernador Francisco Gómez Rufino, Benavides fue encarcelado el 23 de octubre de 1858 en la antigua Casa de Gobierno, que se ubicada en las actuales calles Ignacio de la Roza y General Acha. Esa misma noche fue asesinado a bayonetazos, en un crimen que conmocionó a la política nacional.

El asesinato motivó la intervención de la Confederación, ordenada por Justo José de Urquiza, y encabezada por el interventor José Antonio Virasoro, quien también fue posteriormente asesinado. Estos hechos precipitaron las batallas de Cepeda (1959) y Pavón (1861) y la definitiva hegemonía liberal-unitaria liderada por Bartolomé Mitre.

Un magnicidio con consecuencias nacionales

El asesinato de Benavides constituyó uno de los grandes magnicidios políticos de la historia argentina. Su muerte desequilibró el orden interno de la Confederación, que perdió a uno de sus principales referentes del mal llamado interior. Sin Benavides, el federalismo se debilitó y Buenos Aires consolidó su poder económico y político tras la victoria en Pavón.

Historiadores como Arias y Peñaloza denominaron a estos acontecimientos las “cuestiones San Juan”, primera y segunda, episodios que resultaron determinantes en la unificación nacional y en la configuración posterior del Estado argentino.

El lado unitario y liberal en la construcción de la identidad

La memoria de Benavides en el espacio público sanjuanino evidencia la persistencia del relato unitario —primero— y liberal —después— en la construcción de la identidad urbana. Mientras la calle General Acha —nombre del militar que participó en su invasión— constituye una de las principales arterias de la ciudad, la calle Benavídez, que desemboca en el canal homónimo, fue en sus orígenes una vía periférica. Pareciera, incluso, que los personajes políticos asociados a la popularidad y al pueblo fueron simbólicamente relegados a los márgenes de la ciudad, ocupando los límites entre lo urbano y lo rural: el Comandante Cabot en el confín sur, Santa María de Oro e Yrigoyen hacia el oeste y Pueyrredón al este.

Un fenómeno análogo puede observarse en Jáchal, considerado un núcleo histórico del federalismo argentino. A pesar de haber sido tierra de Quiroga, Felipe Varela y el Chacho Peñaloza, la mayoría de sus calles llevan nombres de figuras unitarias o liberales, lo que pone de manifiesto el peso de la narrativa dominante en la configuración de la memoria colectiva. Esta asimetría simbólica revela que la victoria del liberalismo posterior a 1861 no solo se expresó en el plano político, sino también en la toponimia y en la geografía urbana.

Reflexiones

La figura de Nazario Benavides trasciende los límites de la historia provincial. Su liderazgo, su capacidad de negociación política y su influencia en la Confederación Argentina lo ubican entre los protagonistas más significativos de la primera mitad del siglo XIX. Su asesinato no solo marcó el inicio de una nueva etapa en la política nacional, sino que también simbolizó, en cierta medida, el fin del (con) federalismo frente a la consolidación del proyecto liberal porteño.

Revalorizar su legado implica revisar las narrativas hegemónicas de la historia argentina y reconocer en Benavídez a un constructor del orden institucional previo a la organización nacional, un actor clave en la configuración política del país y una figura esencial para comprender la historia de San Juan y de la Argentina del siglo XIX.

Fue un hombre de cuatro tiempos: una niñez transcurrida bajo el Virreinato; una juventud atravesada por la Revolución; una adultez forjada en medio de las luchas entre federales y unitarios, y un ocaso que coincidió con la gestación del Estado nacional. Su muerte, además, se convirtió en un acontecimiento político decisivo, utilizado por unos y otros como pretexto para legitimar sus ambiciones de poder.

(*) Maximiliano Martínez es profesor, licenciado y magister en Historia. Es docente en la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la UNSJ.